卓克科技参考2实际上,每个被收购的公司,当年都处在那几个巨头正在考虑进军的领域,只不过自己从零搞起的话,费时费力。直接买下一个在细分领域做的很好,但尚无法撼动自己行业地位的公司更划算。所以,当年那些被收购的公司,联系微信客服1225791460 领取配套福利课程即便已经成长为独角兽(成立 10 年内,估值 10 亿美元以上)的体量,依然值得购买。这是第一种策略,也是巨头们首先采用的。绝大部分初创公司都会同意,但也有少数没有同意。于是,巨头就会采用第二种策略——压制。比如,云存储功能的创业公司 Dropbox 当年很火,2009 年,苹果想收购它时,乔布斯提出了 8 亿美元的报价。结果 Dropbox 的老板拒绝了这个价格,说自己还有很大的发展空间。乔布斯临别时的回复说,苹果也将涉足这一领域。结果之后,何止是苹果的 iCloud,微软的 Onedrive、谷歌的云存储也全都以更大规模、更低价的杀入,Dropbox 大约在 2015 年就衰亡了。还有,2014 年,谷歌出价 10 亿美元收购安卓系统软件开发团队 CM。据说当时不止是谷歌,微软、雅虎、三星也都和这个团队接触过,但都被这帮极客拒绝了。他们认为,给用户开发一个自由刷机、并且好用的 ROM 是非常有价值的。而谷歌收购他们的目的也非常浅显——消除一个系统软件方面的潜在竞争者。之后的事情嘛,谷歌建立了自己的框架服务,然后主导了大部分安卓手机生态。至于那个用起来挺不错的 CM ROM,从 2016 年底就再也没有更新过了。本来以为大公司吃肉,小团队喝汤,结果连汤都没给留。这样的例子还有很多。比如,Snapchat 拒绝脸书的 30 亿美元收购,结果脸书把脸一拉,复制了阅后即焚功能,复制了 Snapchat 的故事模式,Snapchat 就此一蹶不振。可以说,对于硅谷的创新企业来说,巨头收购是一次生死门槛。目前,几乎已经没有在某个领域做得很好的小公司能既不受巨头排挤,又继续保持独立的优势。这样被收购、收购不成就压制的方式,对整个互联网行业的创新是好还是坏呢?总体来说是坏的,但也要分阶段。具体来说,真正有实力创新的公司会把一个技术从无到有的做到产品中,第一次证明这种技术在市场竞争中具有优势,对于到这一步之前的创新,伤害并不多。这个逻辑和今天大学里年轻学者的生存逻辑非常像。我看很多高校自豪的发新闻稿说,又引进了哪国著名的科学家、专家,结果一看,那位老先生70 多岁了。但实际上,一个学者,学术成果出产最多、最高效的时期,是他们从博士毕业到拿到第一份稳定教职的那段时间。这中间,快的话可能要 5 年,慢的话可能要 10 年。这期间,他从头衔上看是没什么亮点的。想要真正划算的引进国外高水平学者,就应该挑这样的人,不但花钱少,产出也又多又好。我们说回收购。这些巨头就是在那些公司刚刚展现出优势时出手的,非常划算。但初创公司一旦被巨头收购后,那种激烈竞争的态势和时刻紧逼的生存压力就缓解了,于是创新就会放慢。虽然巨头有各种激励方式,但核心创始人的危机感与竞争意识在第一桶金的奖励中已经淡化了。这样的局面有没有可能改变呢?也有,就是让这些刚刚开始放慢脚步的巨头,继续懒散下去。时间会让它们的利润率继续下滑,缺少生存压力的环境会让公司内部的人事斗争更加激烈,周报、日报更加内卷……经历十几年后,它们就会像当年的巨头雅虎一样,自然而然腾出生态位。如果人为的干预波动,反而类似于在艾滋病人体内,不断使用各种杀病毒的方法。最后得到的并不是痊愈,而是让那些杀不死的病毒在压力下加速演化,变异出一个又一个更难对付的新品种。这时候,巨头将长期存在,创业者能求得的最好结局,也只会是被巨头们收购。

卓克科技参考2实际上,每个被收购的公司,当年都处在那几个巨头正在考虑进军的领域,只不过自己从零搞起的话,费时费力。直接买下一个在细分领域做的很好,但尚无法撼动自己行业地位的公司更划算。所以,当年那些被收购的公司,联系微信客服1225791460 领取配套福利课程即便已经成长为独角兽(成立 10 年内,估值 10 亿美元以上)的体量,依然值得购买。这是第一种策略,也是巨头们首先采用的。绝大部分初创公司都会同意,但也有少数没有同意。于是,巨头就会采用第二种策略——压制。比如,云存储功能的创业公司 Dropbox 当年很火,2009 年,苹果想收购它时,乔布斯提出了 8 亿美元的报价。结果 Dropbox 的老板拒绝了这个价格,说自己还有很大的发展空间。乔布斯临别时的回复说,苹果也将涉足这一领域。结果之后,何止是苹果的 iCloud,微软的 Onedrive、谷歌的云存储也全都以更大规模、更低价的杀入,Dropbox 大约在 2015 年就衰亡了。还有,2014 年,谷歌出价 10 亿美元收购安卓系统软件开发团队 CM。据说当时不止是谷歌,微软、雅虎、三星也都和这个团队接触过,但都被这帮极客拒绝了。他们认为,给用户开发一个自由刷机、并且好用的 ROM 是非常有价值的。而谷歌收购他们的目的也非常浅显——消除一个系统软件方面的潜在竞争者。之后的事情嘛,谷歌建立了自己的框架服务,然后主导了大部分安卓手机生态。至于那个用起来挺不错的 CM ROM,从 2016 年底就再也没有更新过了。本来以为大公司吃肉,小团队喝汤,结果连汤都没给留。这样的例子还有很多。比如,Snapchat 拒绝脸书的 30 亿美元收购,结果脸书把脸一拉,复制了阅后即焚功能,复制了 Snapchat 的故事模式,Snapchat 就此一蹶不振。可以说,对于硅谷的创新企业来说,巨头收购是一次生死门槛。目前,几乎已经没有在某个领域做得很好的小公司能既不受巨头排挤,又继续保持独立的优势。这样被收购、收购不成就压制的方式,对整个互联网行业的创新是好还是坏呢?总体来说是坏的,但也要分阶段。具体来说,真正有实力创新的公司会把一个技术从无到有的做到产品中,第一次证明这种技术在市场竞争中具有优势,对于到这一步之前的创新,伤害并不多。这个逻辑和今天大学里年轻学者的生存逻辑非常像。我看很多高校自豪的发新闻稿说,又引进了哪国著名的科学家、专家,结果一看,那位老先生70 多岁了。但实际上,一个学者,学术成果出产最多、最高效的时期,是他们从博士毕业到拿到第一份稳定教职的那段时间。这中间,快的话可能要 5 年,慢的话可能要 10 年。这期间,他从头衔上看是没什么亮点的。想要真正划算的引进国外高水平学者,就应该挑这样的人,不但花钱少,产出也又多又好。我们说回收购。这些巨头就是在那些公司刚刚展现出优势时出手的,非常划算。但初创公司一旦被巨头收购后,那种激烈竞争的态势和时刻紧逼的生存压力就缓解了,于是创新就会放慢。虽然巨头有各种激励方式,但核心创始人的危机感与竞争意识在第一桶金的奖励中已经淡化了。这样的局面有没有可能改变呢?也有,就是让这些刚刚开始放慢脚步的巨头,继续懒散下去。时间会让它们的利润率继续下滑,缺少生存压力的环境会让公司内部的人事斗争更加激烈,周报、日报更加内卷……经历十几年后,它们就会像当年的巨头雅虎一样,自然而然腾出生态位。如果人为的干预波动,反而类似于在艾滋病人体内,不断使用各种杀病毒的方法。最后得到的并不是痊愈,而是让那些杀不死的病毒在压力下加速演化,变异出一个又一个更难对付的新品种。这时候,巨头将长期存在,创业者能求得的最好结局,也只会是被巨头们收购。

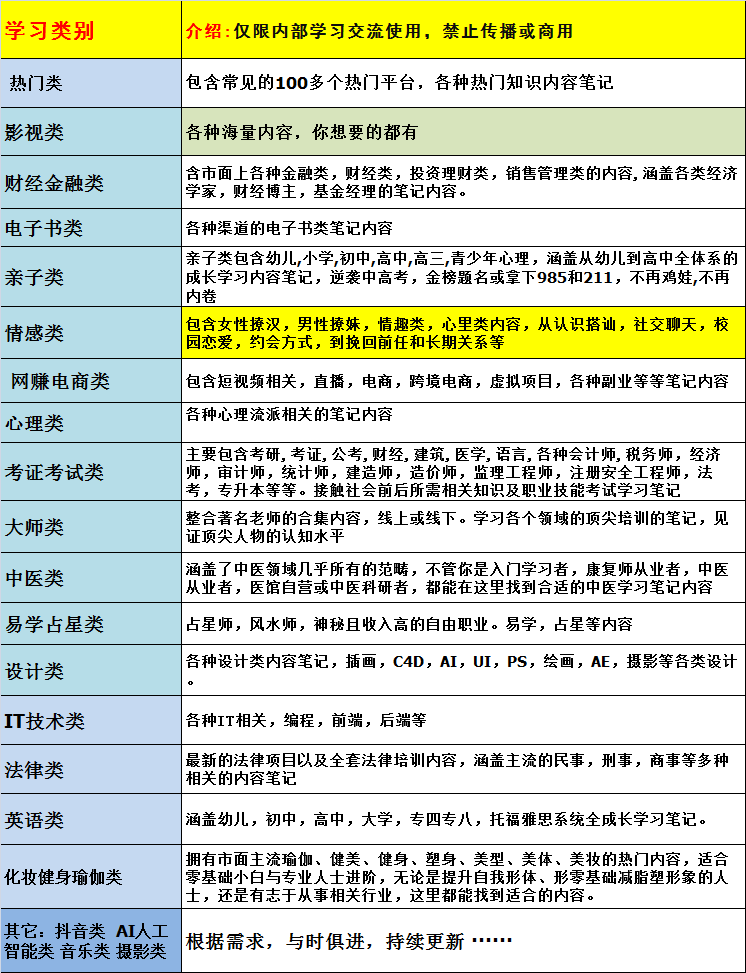

声明:本站大部分资源来源于网络,除本站组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本站联系并提供证据,本站将在三个工作日内改正。 本站仅提供学习的平台,将不对任何资源负法律责任,只作为购买原版的参考,并无法代替原版,所有资源请在下载后24小时内删除;资源版权归作者所有,如果您觉得满意,请购买正版。您若发现本站侵犯了你的版权利益,请来信本站将立即予以删除!